Карательные операции

Карательные операции, как страшное средство реализации политики геноцида

Страшным средством реализации политики геноцида стали карательные операции нацистов (в немецких документах они называются «акции усмирения»).

В годы Великой Отечественной войны на белорусских землях было проведено не менее 187 крупных карательных операций.

Карательные операции нацистов преследовали следующие цели:

- решение «партизанского вопроса» (окружение и уничтожение партизан; оттеснение их от коммуникаций; «срезание» партизанских зон и т. д.);

- создание так называемых мёртвых зон, превращённых в «выжженную пустыню»;

- конфискация сельскохозяйственной продукции, продовольствия и скота;

- захват в плен мирного населения для последующей отправки на принудительные работы в Германию и другие страны Европы.

Нацистские оккупанты нередко с целью сокрытия своих истинных целей употребляли в высшей степени циничные названия для карательных операций: например, «Зимнее волшебство», «Весенний праздник» (в некоторых источниках «Праздник весны»), «Праздник урожая», «Весенний хоровод», «Охота на зайцев», «Прогулка на Троицу» и др.

Немецко-фашистские оккупанты в подожжённой ими деревне

Немецко-фашистские оккупанты в подожжённой ими деревне

Карательная операция «Зимнее волшебство» проводилась на территории современных Верхнедвинского и Россонского районов Витебской области в феврале – марте 1943 года.

Её результаты, по немецким документам, выглядят так: 439 сожжённых населённых пунктов, около 70–80 убитых партизан, 10–12 тыс. уничтоженных мирных граждан, более 7 тыс. угнанных (несколько тысяч из которых впоследствии погибло), огромное количество отнятого скота, отравленные колодцы.

Особыми зверствами в этой карательной операции отметился 2-й литовский вспомогательный полицейский батальон под командованием Антанаса Людвико Импулявичюс-Импуленаса (известен под прозвищем «Минский мясник»).

С 20 мая по 26 июня 1943 года 118-й украинский полицейский батальон принимал участие в крупной карательной операции «Коттбус» на территории Бегомльского района БССР (в 1960 году район упразднён и разделён между нынешними Докшицким и Лепельским районами Витебской области и Борисовским районом Минской области).

Согласно боевому донесению командира боевой группы К. фон Готтберга от 28 июня 1943 года о проведённой операции «Коттбус», в которой участвовал 118-й полицейский батальон, убито в боях 6087 человек, расстреляно 3709, захвачено в плен 599, захвачено рабочей силы: мужчин — 4997, женщин — 1056.

Из сельскохозяйственной продукции захвачено: 3262 головы крупного рогатого скота, 2182 овцы, 904 лошади, 153 свиньи, 1618 овчин, 684 тонны зерна, 24 тонны картофеля, 70 тонн муки, 38 центнеров льносемян, 2 мешка льна и 2 мешка льняных ниток.

Методы карателей были крайне жестокими.

Ни в чём не повинных людей расстреливали в домах, на улице, в лесу, сгоняли жителей населённых пунктов в отдельные постройки и заживо сжигали, убивали всех: стариков, женщин и детей.

Таким образом, карательные операции были не только и не столько направлены против партизан — они стали одной из форм массового уничтожения населения в сельской местности.

Результатом многочисленных карательных операций стали тысячи сожжённых и уничтоженных сельских населённых пунктов.

Ни в одной республике бывшего СССР не было столько пострадавших и уничтоженных населённых пунктов, как в Беларуси, — сожжено не менее 11 726 сёл и деревень.

В нашей стране создана и действует единственная на постсоветском пространстве общедоступная база данных «Белорусские деревни, сожжённые в годы Великой Отечественной войны».

Плачущая женщина у сгоревшего дома. 1941 г.

Плачущая женщина у сгоревшего дома. 1941 г.

Женщина с детьми у развалин собственного дома, разрушенного немецко-фашистскими оккупантами. 1943 г.

Женщина с детьми у развалин собственного дома, разрушенного немецко-фашистскими оккупантами. 1943 г.

Она размещена на официальном сайте Национального архива Республики Беларусь.

В рамках расследования Генеральной прокуратурой Республики Беларусь уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период установлены факты уничтожения деревень и мирного населения литовскими военно-полицейскими формированиями на территории Минской области.

На территории Воложинского района в деревнях Доры и Углы совместно с немецкой армией действовали литовские военизированные полицейские формирования.

22 июля 1943 года деревня Доры оказалась в кольце карателей для проведения «санитарной» акции.

Это означало, что физически годных ждала отправка в Германию, остальных — уничтожение.

В деревне проживало на тот момент более 300 человек, 257 из них нацисты «отбраковали».

Женщин, детей и стариков вместе со священником заперли в деревянном храме и сожгли заживо.

В память о погибших в 1961 году на фундаменте сожжённой церкви был установлен памятник, а в 1991 году — мемориальный комплекс «Вдовы. Погибших ждут вечно».

Мемориал «Вдовы. Погибших ждут вечно» в агрогородке Доры (Воложинский район)

Мемориал «Вдовы. Погибших ждут вечно» в агрогородке Доры (Воложинский район)

Имеются также показания свидетеля А., 1936 года рождения, об участии белорусских коллаборационистов с повязками бело-красно-белого цвета в массовом сожжении и расстреле мирных жителей.

Сёстры Хатыни. Дальва

История белорусской деревни Дальва схожа с историей Хатыни.

Во время наступления Красной Армии немцы, чтобы обеспечить безопасность своих тылов от действий партизан, начали карательную операцию под названием «Корморан»

В этой операции кроме войск СС и военной полиции принимали участие также авиация и военные дивизии.

Немецкие оккупанты уничтожают белорусскую деревню. 1944 г.

Немецкие оккупанты уничтожают белорусскую деревню. 1944 г.

Ранним утром 19 июня 1944 года со стороны соседней деревни Жердяжье выехали крытые грузовики с карателями и остановились на окраине Дальвы.

Плотным кольцом нацисты окружили деревню, а затем, подгоняя прикладами, согнали всех жителей на окраину и заперли в доме Василя Кухарёнка.

После этого каратели бросили в дом гранату и подожгли его.

Тех, кто пытался выбраться через горящую крышу, нацисты расстреливали из автоматов.

Расправившись с мирными жителями, палачи подожгли деревню с двух сторон.

«Мать и дитя». Центральная скульптура мемориального комплекса «Дальва»

«Мать и дитя». Центральная скульптура мемориального комплекса «Дальва»

Эта трагедия произошла за считанные дни до освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Дальва стала последней деревней, которую гитлеровцы уничтожили, уходя с нашей земли.

В пламени пожара погибли 29 детей, 13 женщин и двое мужчин.

Старшему из погибших было восемьдесят лет, а самому младшему — Косте Кухарёнку — около двух.

Вместе с дальвинцами были сожжены мальчик и девочка из других деревень: Юзик Гринь из Дедиловичей, который помогал родственнице по хозяйству, и Оля Фалькович из Вязовщины, которая накануне, в воскресенье, пришла в гости к подруге.

По счастливой случайности смог выжить 13-летний Николай Гирилович — рано утром мама разбудила его и попросила подменить отца, который пас лошадь.

Останки сожжённых дальвинцев в братской могиле захоронили жители соседних деревень и войска Красной Армии.

На могиле установили три креста.

Эти кресты символизировали три поколения: дедов, матерей и детей.

Николай Гирилович поклялся, что сохранит память об односельчанах, и посвятил этому делу всю жизнь.

Став взрослым, он организовал строительство мемориального комплекса на месте бывшей родной деревни.

15 июля 1973 года на месте сожжённой деревни Дальва в Логойском районе Минской области был открыт мемориальный комплекс (автор проекта — В. Теребун).

В центре композиции — скульптура «Мать и дитя».

На стене памяти перечислены имена и возраст всех погибших жителей.

Вдоль бывшей улицы установлены пять символических срубов из бетона.

На крыльце каждого сруба размещены скульптурные композиции из различных предметов мирного быта: инструменты плотника, серп, кринка для молока, кукла, букварь.

В память о каждом погибшем в дальвинской трагедии были высажены 44 берёзы.

На мемориальном камне установлена табличка с четверостишием:

Спаліў нас вораг чэрвеньскай парою —

Дзядоў, жанчын, падлеткаў і дзяцей.

Даруйце, людзі добрыя, за тое,

Што вас не сустракаем, як гасцей.

Память о жителях деревни также увековечена на мемориальных плитах Хатынского некрополя.

Мемориальный камень с четверостишием в память о погибших жителях деревни Дальва

Мемориальный камень с четверостишием в память о погибших жителях деревни Дальва

Мемориальная плита с названием деревни Дальва в Хатынском некрополе

Мемориальная плита с названием деревни Дальва в Хатынском некрополе

Сёстры Хатыни. Ола

Накануне Великой Отечественной войны в деревне Ола Светлогорского района Гомельской области насчитывалось 34 двора и проживало 168 жителей.

Зимой 1943–1944 годов деревня оказалась в прифронтовой зоне.

Поскольку она находилась в глухой местности, здесь укрывались беженцы из соседних деревень.

По словам очевидцев, Ола в ту зиму была переполнена, в каждом доме жило по 30–40 человек.

Людьми были заняты все хозяйственные постройки, бани, погреба и землянки.

В ходе карательной операции в январе 1944 года погибли жители не только деревни Олы, но и 12 окрестных деревень, которые прятались здесь от немецко-фашистских оккупантов.

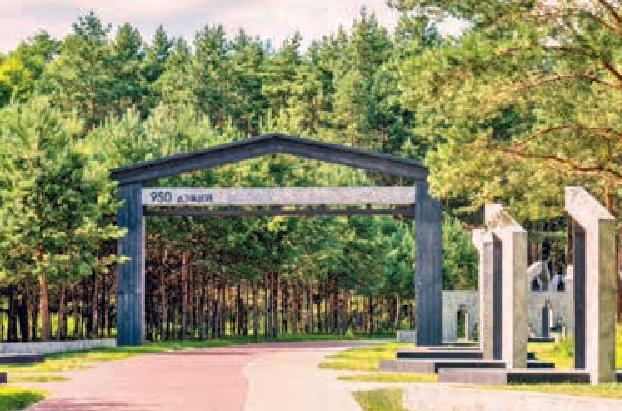

Вход в мемориальный комплекс «Ола»

Вход в мемориальный комплекс «Ола»

В 6 часов утра 14 января 1944 года деревню окружил немецкий карательный отряд.

Под выстрелы и лай собак всех жителей согнали в большой колхозный сарай.

Тех, кто пытался бежать, расстреливали.

Тех, кто прятался в землянках и ямах, находили собаки.

Из сарая людей забирали группами, объясняя, что будут отвозить в тыл, но на самом деле отводили в другой конец деревни, заталкивали в дома и поджигали.

Тех, кто пытался спастись, убивали.

Выжить удалось немногим.

Одним из свидетелей трагедии стал житель Олы Артём Устименко, находившийся в партизанском отряде.

В тот страшный день он пришёл в родной дом.

Своими глазами видел, как каратели приблизились к деревне и окружили её.

Он решил, что пришли забирать мужчин, и спрятался на чердаке.

Почувствовав запах дыма, спрыгнул и затаился в кустах, где и пролежал до самого вечера.

А когда стемнело, встал и пошёл к тлеющим домам, но в живых уже никого не осталось.

Ольга Курлович с малолетним сыном притворилась мёртвой среди трупов.

Tарас Колеснев, истекая кровью, видел, как пулемётные очереди резали людей.

Гавриил Зыкун за несколько часов до трагедии ушёл с семьёй в лес, а по возвращении через несколько дней увидел сгоревшие хаты и погибших людей.

Фрагмент мемориального комплекса «Ола»

Фрагмент мемориального комплекса «Ола»

До освобождения деревни Красной Армией жители Олы не дожили всего две недели.

В начале 1945 года чрезвычайная комиссия Чирковичского сельского совета произвела подсчёт погибших в Оле жителей: 1758 человек, из них 950 детей, 508 женщин, 100 мужчин, 200 стариков.

В 1945 году в Брянске состоялся судебный процесс над военными преступниками, причастными в том числе и к сожжению деревни Олы.

В качестве свидетелей на судебном процессе присутствовали Артём Устименко и Ольга Курлович.

После Великой Отечественной войны деревня Ола не возродилась.

В 1958 году на братской могиле, в которой были захоронены мирные жители и советские воины, установлен памятник — скульптура коленопреклонённого солдата с венком.

Всего в могиле захоронено 2253 человека.

Память о сожжённой немецко-фашистскими карателями деревне Оле отражена в мемориальном комплексе «Хатынь».

В 2020 году на месте уничтоженной деревни создан мемориальный комплекс «Ола».

В центре мемориальной зоны — символичный крест и колокол.

Рядом — звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли.

Одна из зон мемориального комплекса «Ола»

Одна из зон мемориального комплекса «Ола»